Mengutip Jacques Rancierre, seorang filsuf di bidang etika politik kesetaraan, bahwa politik disebut ada (eksis) Ketika mampu menghadirkan mereka yang bukan dalam bagian atau kelompoknya. Kira-kira begini kutipan tepatnya “there is politics when there is part of those who have no part” (Rancierre, dalam May, 2008).

Jacques Rencierre, ingin mengkritisi formula etika politik yang kecenderungannya terkesan elitis, oligarki, dan mengidap ortodoksi dalam legalisme Locke-an.

Secara ideal sistem politik yang sebenarnya haruslah inklusif dan non-diskriminatif. Praktik oligarki pada sistem politik menjadi sesuatu yang membuat praktik sistem politik menjadi tidak ideal. Bahkan cenderung mengarah pada istilah neo demokrasi atau demokrasi yang tanpa demos. Demokrasi yang prosedural tanpa mengarah kepada demokrasi subtansi.

Realitas ini sangat nyata sejak era reformasi hingga saat sekarang. Secara observatif kita dengan mudah bisa saksikan dimana praktik oligarki partai, akses kesejahteraan yang hanya dikuasai kelompok tertentu, jabtan yang diperdgangankan, dan kepemimpinan yang mengarah pada dagang dan transaksional.

Faktanya mudah kita jumpai kebijakna-kebijkan hasil produk politik yang tidak adil. Dimana petani gurem yang gagal mendapatkan pasokan bibit dan pupuk yang memadai, sementara itu, hasil panen yang sedikit itu pun masih harus berhadapan dengan serbuan komoditas impor yang merampas peluang mereka dari memperoleh harga komoditas tani yang layak.

Politik berada dalam kondisi in absentia ketika misalnya masih ada si miskin yang tidak bisa menikmati manfaat dari social security, semata karena mereka didefinisikan peraturan sebagai penunggak iuran BPJS.

Jika merujuk pada etika polik ala Jacques Rancierre, Politik tidak eksis ketika para penambang terpaksa harus mengantri berjam-jam di SPBU jauh hingga larut malam. Saat orang miskin tidak mendapatkan sentuhan dari program-program atau kebijakan hasil dari proses politik melalui pemerintahan.

Demokrasi Pasar

Tanpa etika politik, proses politik elektoral akan jatuh menjadi sekedar relasi siklikal lima tahunan yang terjadi diantara politisi palsu dan konstituennya. Demokrasi secara ironis dirubah menjadi ‘pasar demokrasi’.

Etika kesetaraan Rancierre secara mendasar bersifat fit and proper sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi secara etis satu putaran politik pemerataan pembangunan berkelanjutan yang diadopsi Indonesia.

Pada Rancierre, kedudukan manusia di dalam komunitas politik (mis: sebagai warga sumbar) bersifat setara. Kesetaraan ini dibasisikan pada asumsi antrolopogis filosofisnya, yakni bahwa semua manusia bisa berpikir (thinking being) dan menuturkan pikirannya (speaking being).

Dengan demikian, si manusia yang hidup di dalam satu komunitas politik kongkrit, pertama-tama tidak dilihat atau ditentukan oleh status sosial ekonominya (mis: miskin, emak-emak, dst), melainkan ditentukan oleh kemampuannnya untuk turut memikirkan dan menyuarakan pikirannya di forum-forum resmi seperti musrenbang, buek arik, atau dalam peristiwa yang lebih besar seperti halnya pilkada.

Banyaknya simptom peminggiran masyarakat dari politik memang merupakan bagian dari kenyataan hidup sehari-hari, yang di titik tertentu menghambat perluasan partisipasi publik dalam proses politik.

Gejala apatisme tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh persepsi evaluatif publik tentang politik yang elitis, yaitu bahwa politik adalah urusan orang pintar, orang tamak, orang yang licik.

Masih eksisnya Penambang yang mengantri di SPBU hingga larut malam, Petani gurem yang harus berhadapan dengan produktivitas panen yang rendah dengan harga komoditas yang murah akibat kebijakan impor pangan pemerintah yang eksesif,

Mereka yang tidak mampu menikmati jaminan sosial akibat pemerintah gagal menciptakan basis material alternatif bagi pembiayaan jaminan sosial, serta banyak lagi kasus lainnya—pada dasarnya memperlihatkan sifat kepolitikan kita yang masih mengidap elitisme yang diskriminatif.

Hal itu juga menunjukkan watak kepolitikan kita gagal memelihara ketegangan yang pasti terjadi antara rigidnya logika negara hukum yang serba legalistik vis a vis supremasi prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaran urusan publik.

Eksisnya mereka yang selama ini ‘tidak dihitung’ dalam kebijakan publik juga menunjukkan corak kepolitikan kita yang berwatak incremental, oportunis, dan pragmatis.

Pilkada Pandemi Sumbar

Bebrapa hari ini kita juga disuguhi pro kontra pilkada di tengah pandemi, antara yang mengkrtisi karena kekhawatiran penyebaran covid-19 dengan mereka yang melihat pilkada 2020 pergantian kepemimpinan harus tetap berjalan. Setidaknya sudah ada kepastian setelah pemerintah mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang pengunduran Pilkada serentak 9 Desember 2020.

Ada beberapa hal dimana Pilkada di tengah pandemi ini dapat dipandang Pertama, terkait dengan imperatif dari sistem politik demokrasi itu sendiri yang meniscayakan adanya sirkulasi kepemimpinan, dalam hal ini termasuk sirkulasi elit di seantero wilayah Sumatera Barat.

Dengan kalimat lain, jika pilkada tidak terjadi, misalnya karena pertimbangan kesehatan umum, maka implikasinya, selain akan berpengaruh terhadap pemeliharaan sistem (latency) demokrasi itu sendiri (Parsons, 1937).

Hal ini juga akan berpengaruh terhadap rubuhnya satu pilar penting lain dalam susunan logika sistem pemikiran demokrasi, yakni check and balances.

Pada interpretasi seperti ini, sirkulasi elit secara mendasar bisa dimaknai sebagai mekanisme politik yang secara periodik digunakan rakyat untuk mengecek, mengontrol dan atau mengevaluasi jalannya kekuasaan politik yang sedang diselenggarakan oleh petahana.

Secara konseptual, benchmark untuk evaluasi ini adalah “generale volante” atau kehendak dari yang-umum (Rousseau dalam Levine, 1994).

Dengan kalimat lain, seandainya petahana keluar dari trek “kehendak umum”, maka pemilih akan melakukan semacam balancing untuk menyeimbangkan kembali power steering kekuasaan dengan memilih personalia lain untuk mengisi posisi yang kosong.

Di titik ini, para penantang atau si ‘kuda hitam’ bisa turut mengevaluasi jalannya administrasi pemajuan masyarakat yang diselenggarakan petahana dengan merumuskan kritik lalu menyodorkan semacam rute alternatif bagi pemajuan masyarakat dalam format yang idealnya bersifat programatik.

Di luar dua imperatif teoritik di atas, hal positif dari lainnya adalah potensi refreshing dan atau recharging energi politik.

Disini kader-kader muda potensial harus mau mengkonsolidasi diri dan berani tampil untuk mengisi ulang batre perabadan politik Sumbar dengan gagasan-gagasan visioner yang terukur, yang nantinya akan dipergunakan untuk mengantisipasi dinamika keadaan yang mungkin terjadi di 20-30 tahun ke depan.

Di fase awal pilkada serentak tahun 2020 ini kita mengharapkan adanya duel etik antara petahana vs kuda hitam penantangnya.

Seluruh negativitas ini harus diucapkan, diartikulasi, dicarikan jalan keluarnya oleh para penantang. Ringkasnya, para petahana harus dihadapkan pada semacam audit etis dan mempertanggungjawabkan kekuasaan yang telah dipercayakan publik kepadanya.

Para Kuda hitam pun dituntut untuk memperlihatkan bahwa mereka bukanlah politisi palsu melainkan kuda pacu yang tahu bagaimana memenangkan pacuan menuju Sumbar Madani, Sejahtera, dan Berkeadilan—pendeknya satu konfigurasi Sumbar yang Adatnya Basandi Syarak, yang Syarak-nya Basandi Kitabullah.(*)

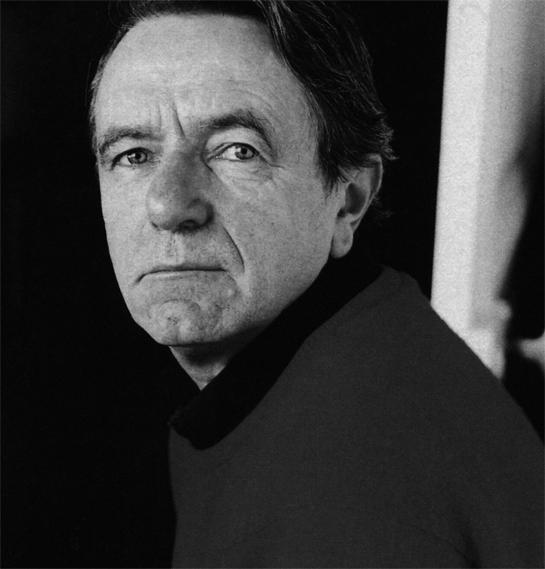

Oleh : Abdul Rozak Rasid (Peneliti untuk Surau Institute)